【专家视角】 基于生态监管的生态保护修复工程实施成效评估指标体系

基于生态监管的生态保护修复工程实施成效评估指标体系

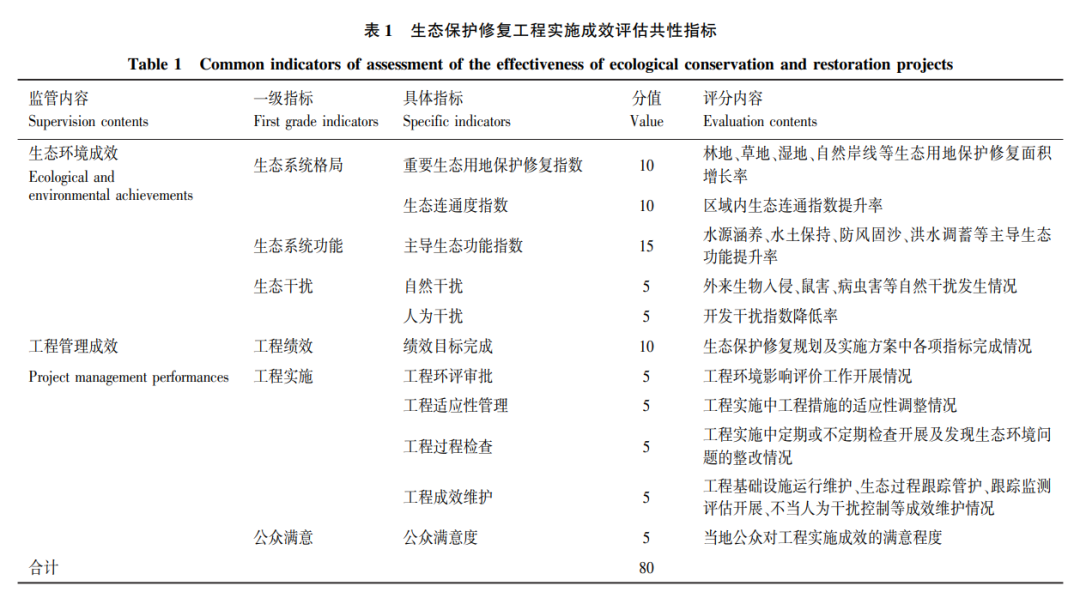

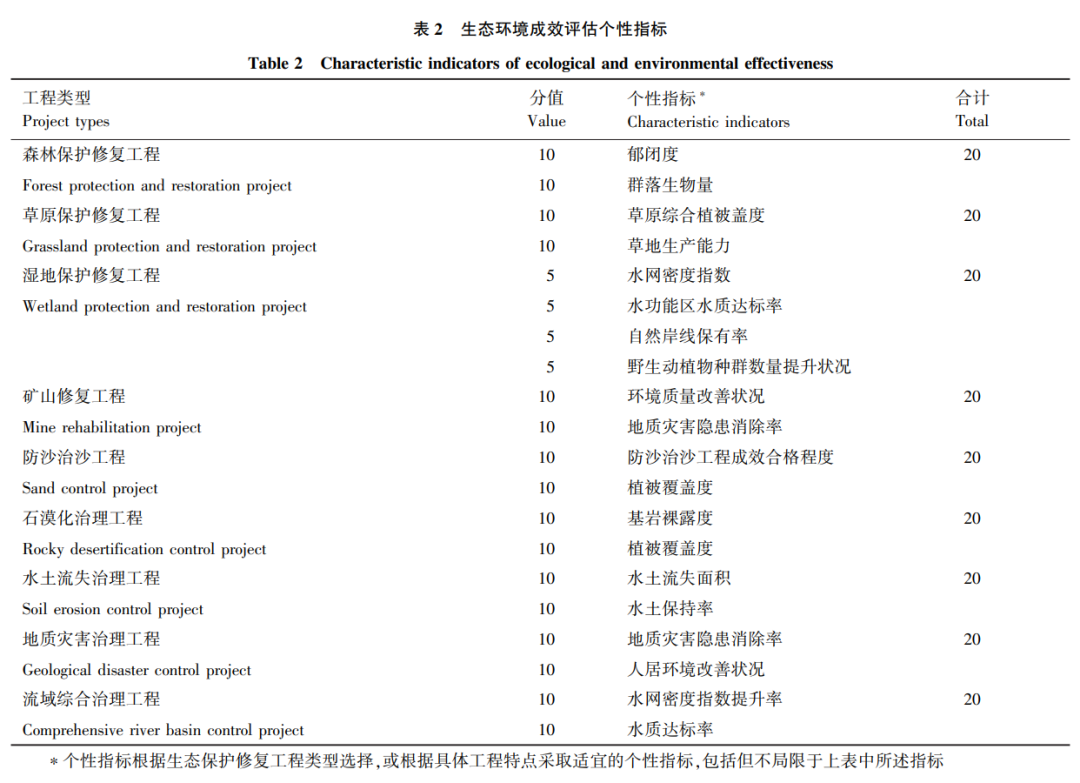

摘要:生态监管是保障生态保护修复工程有效实施的重要途径,生态保护修复监督评估是我国当前维护生态环境安全的迫切需求和生态监管开展的有力抓手。在对国内外已有生态保护修复成效评估相关理论方法进行分析的基础上,围绕生态保护修复工程实施目标,结合生态监管要求,统筹考虑"山水林田湖草生命共同体"理念、生态保护修复工程类型、指标可操作性和兼容性等因素,综合运用频度分析法、专家咨询法和层次分析法等方法,提出了生态保护修复工程实施成效评估指标体系,构建了包括生态环境成效和工程管理成效的指标体系。其中,生态环境成效指标由共性指标和个性指标组成,共性指标包括生态系统格局、生态系统功能、生态干扰等方面的具体指标,个性指标包括森林保护修复工程、草原保护修复工程、湿地保护修复工程、矿山修复工程、防沙治沙工程、石漠化治理工程、水土流失治理工程、地质灾害治理工程、流域综合治理工程等不同工程类型的具体指标。工程管理成效指标主要包括工程绩效、工程实施及公众满意等方面的具体指标。在对各项指标评估的基础上,通过综合评估计算对生态保护修复工程实施成效进行评估。基于生态系统格局指数、生态系统功能指数、生态干扰指数、工程管理成效指数及不同工程类型的个性指标指数,得到生态保护修复工程实施成效综合指数,在此基础上,对生态保护修复工程实施成效进行分级,包括不合格、一般、良好和优秀4个等级,反映生态保护修复工程实施成效状况。研究可为生态监管要求下的生态保护修复工程实施成效评估提供指导方法和重要参考。

关键词: 生态监管;生态保护修复工程;实施成效;评估指标体系

生态监管是由明确的生态管理目标驱动的, 它通过政策、条例、实践等对相关生态建设和过程进行指导、协调和监督, 使相关生态建设和过程与生态系统结构、质量、功能的维持或改善相适应。生态监管强调明确的生态学边界、清晰的管理目标、管理者间的合作、监测管理结果、国家政策领导和社会参与等[1—3]。2018年6月, 中共中央国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》指出, 完善生态环境监管体系, 强化生态保护修复和污染防治统一监管。2020年12月, 生态环境部发布《关于加强生态保护监管工作的意见》明确, 加快完善生态保护修复评估体系, 开展生态系统保护成效评估, 构建生态修复标准体系, 加快制定覆盖重点项目、重大工程和重点区域以及贯穿问题识别、方案制定、过程管控、成效评估等重要监管环节的生态修复标准, 加快制定生态修复评估指南。2021年11月, 中共中央国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》指出, 加强生态保护修复监督评估。生态保护修复监督评估已成为保障生态系统质量持续提升、维护生态环境安全的重要抓手。

长期以来, 为改善生态环境质量, 我国持续开展了森林保护修复、草原保护修复、湿地保护修复、防沙治沙、矿山生态修复、流域综合治理、石漠化综合治理、水土流失治理等多个领域的生态保护修复工程, 对改善局部生态环境状况发挥了重要作用, 生态保护修复取得了一定成效。但受生态系统敏感脆弱性较高、人为干扰历史欠账多等因素影响, 我国部分区域生态系统稳定性差、质量偏低, 生态系统受损退化问题依然突出, 生物多样性保护和生态环境风险防控形势依然严峻[4]。同时, 前期开展的生态保护修复工作多以行业部门为主导, 相对分散化的生态保护修复模式割裂了生态系统的整体性、系统性以及内在规律特征, 客观上存在要素化、局地性、片段化、各自为战的状况, 导致生态保护与整治修复总体效果不尽理想。在此背景下, 在“山水林田湖草生命共同体”理念的引领下, 我国在重点生态功能区域陆续开展了25个山水林田湖草生态保护修复工程试点, 推进我国生态保护修复系统化进程[5—7]。随着生态文明建设的不断推进, 我国发布了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》, 立足于“山水林田湖草生命共同体”整体系统观, 从全局和宏观尺度上明确了生态保护修复的目标, 对生态保护修复提出了更高层次的要求, 开启了系统科学实施保护修复的新局面[8]。

生态保护修复工程实施需要方案设计、工程实施、监督管理等相关标准为依据, 但目前相关领域及关键环节相关标准缺失, 相关技术支撑不足, 导致一些地方在生态治理中“要面子不要里子”“讲速度不讲规律”等问题突出, 有的甚至在考核督察压力之下搞起了生态形式主义, 以生态建设之名行生态损毁之实[9]。随着我国生态保护修复工程规模、资金及建设要求的不断提升, 亟需建立相应的生态保护修复监管机制, 特别是要加快建立生态保护修复工程实施成效评价方法, 通过评估明确工程实施成效及存在问题, 及时开展工程适应性管理, 防止生态形式主义, 促进我国生态保护修复的健康可持续发展。为此, 本文立足于我国生态保护修复监督评估重大需求, 研究提出面向生态监管的生态保护修复工程实施成效评价指标体系, 为生态保护修复工程监管提供参考。

1 生态保护修复成效评估研究现状

国际生态恢复学会将生态修复定义为: 协助已退化、损害或彻底破坏的生态系统恢复、重建和改善的过程, 并提出实施生态修复的8项原则, 包括: (1)利益相关方参与;(2)整合多领域相关知识;(3)基于本地参考生态系统, 并考虑环境变化;(4)支持和优化生态系统修复过程;(5)使用可衡量的指标对明确的总体目标和具体目标进行评估;(6)寻求可实现的最高修复水平;(7)大规模的生态修复会产生累积价值;(8)生态修复是生态恢复系列活动(即降低社会影响-改善生态系统管理-修复生态系统功能-原生生态系统初步恢复-原生生态系统部分恢复-原生生态系统完全恢复)的一部分[10]。国际生态恢复学会(SER)从生态修复的遵循原则、规划设计、具体实施、监测评估和后续管理等标准设置提出了指导建议, 为世界各国提供了生态修复标准的设计框架和规范化工作流程。已有生态保护修复成效评估主要基于“生态保护修复-生态系统结构-生态系统质量-生态服务功能-效益”级联式框架理论, 即生态系统结构决定生态系统过程, 生态系统结构与生态过程产生生态系统功能, 生态系统功能满足人类生存与发展的需求, 在此基础上, 围绕生态保护修复工程对生态系统的作用、生态系统的反馈机制与生态保护修复目标需求来开展评估[11—12]。

国内外已有研究主要集中在: (1)多尺度或某类特定生态系统的保护修复效果;(2)生态系统的后期保护和管理以维系效果;(3)生态保护修复过程中扰动对效果的影响;(4)生态保护修复对社区的影响等[13—17]。评估内容受修复目标、工程类型及生态系统反馈机制等因素影响有所不同[18—19]。如, 国际上, 采用植物优势种、种类组成评价草原恢复成效[20], 采用灌木层盖度、植被密度、冠层高度、枯枝落叶层深度等评价开矿后热带雨林恢复状况[21], 采用景观、环境、生态、社会(公众接受度和评价)、经济(成本收益)等评价海滩恢复成效[22], 采用生态服务功能评价流域湿地恢复成效[23];美国农业部发起了生态保护效果评估计划, 建立了包括水质、土壤质量、水调节(水源涵养)、野生动物栖息地等的评价指标体系, 在田间、流域和国家3个尺度, 对一系列生态保护工程进行了工程效果评价等[24—25]。在我国, 采用治理措施、土地利用、植被覆盖、土壤水分、土壤侵蚀、径流泥沙、粮食和收入等评价黄土高原生态工程实施成效[26], 采用生态系统结构、生态系统质量、生态系统服务等评价三江源生态保护和建设一期工程生态成效[19], 采用土壤有机质的含量、分布以及质量变化评价若尔盖高原生态恢复状况[27], 采用土壤机械成分、团聚体、容重、水分、持水量和肥力状况等评价小流域综合治理成效等[28]。目前, 已有研究存在不足主要是已有评估多集中在单一要素或单一目标, 对生态系统各要素之间的关联性、山水林田湖草沙系统保护修复目标性体现不足, 缺乏对生态保护修复成效整体性和系统性的反映, 难以满足我国新时期生态保护修复的监管需求。

目前, 生态保护修复成效评估所采用的方法主要有时间对比法、空间对比法和综合指数法。时间对比法是通过对生态保护修复前后的同一指标数据进行对比来评估生态保护修复成效[29—31]。空间对比法是通过选取适当的参照生态系统, 将所评价的生态系统与之进行对比, 来评估生态保护修复成效[32—34]。综合指数法是通过建立评估指标体系和评估标准计算综合指数来评估生态保护修复成效[35—37]。比较来看, 空间对比法可以更大程度地减少人为主观因素的影响, 评估结果更加客观, 但参照生态系统选取难度较大;时间对比法可操作性更强, 但评估内容相对单一, 难以全面反映生态保护修复成效;综合指数法评估内容相对全面, 但评估标准的确定存在较大不确定性。

基于以上研究现状, 生态保护修复工程实施成效评估需注意以下几点: (1)指标体系要紧密围绕“山水林田湖草生命共同体”理念和生态保护修复监管要求[38—40];(2)指标体系需结合生态保护修复工程类型, 对不同类型的生态保护修复工程提出针对性评估指标;(3)指标体系和评估方法要重点兼顾已有的技术指南规范, 增强指标的可操作性和兼容性;(4)使用多源数据叠加评价, 使评估结果更加客观和准确。

2 生态保护修复工程实施成效评估指标体系构建

评估指标确定的方法主要有频度分析法、专家咨询法和层次分析法等, 由于生态保护修复成效评估的研究尚处在探索阶段, 单独采用某一种方法, 都存在较大的局限性。为了更好地反映生态保护修复成效, 本研究综合采用上述3种方法。采用频度分析法对有关文献资料进行分析, 为增强指标的可操作性和兼容性, 优先选用已发布的技术指南规范中的指标, 其次筛选已有研究中使用频度较高的指标, 然后就指标重要性征询有关专家意见, 经多次调整-返回-调整后得到生态保护修复工程实施成效监督评估的指标体系框架[38, 41—54]。通过对一级指标进行相关文献检索得到, 生态系统格局、生态系统功能、生态干扰、工程绩效、工程实施和公众满意等一级指标的频次分别为25、84、19、5、10和14。具体指标和个性指标重点参考已有的技术指南规范来确定, 以增强指标的可操作性和兼容性。其中, 重要生态用地保护修复指数和生态连通度指数主要参考《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统格局评估》(HJ 1171)、《生态保护红线监管技术规范保护成效评估(试行)》(HJ 1143)和《区域生态质量评价办法》;主导生态功能指数主要参考HJ 1143、《全国生态状况调查评估技术规划——生态系统服务功能评估》(HJ 1173)、《区域生态质量评价办法》及《山水林田湖草生态保护修复工程指南》等指南规范;自然干扰和人为干扰主要参考《生态环境状况评价技术规范》(HJ 192)、《区域生态质量评价办法》和《山水林田湖草生态保护修复工程指南》;绩效目标完成、工程环评审批、工程适应性管理、工程过程检查、工程成效维护等工程管理状况指标主要参考《山水林田湖草生态保护修复工程指南》;公众满意度参考HJ 1143和《山水林田湖草生态保护修复工程指南》;郁闭度和群落生物量主要参考《造林技术规程》(GB/T 15776)和《退耕还林工程生态效益监测与评估规范》(LY/T 2573);草原综合植被盖度和草地生产能力主要参考《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统格局评估》(HJ 1172)、《生态文明建设考核目标体系》和《绿色发展指标体系》;水网密度指数提升率、水功能区水质达标率、自然岸线保有率和野生动植物种群数量提升状况主要参考HJ 192、《绿色发展指标体系》及《湿地保护修复制度方案》;矿山修复工程由于缺少相应标准, 运用频次分析法, 环境质量改善和地质灾害隐患消除的频次分别为55和42;防沙治沙工程成效合格程度参考《防沙治沙技术规范》(GB/T 21141), 植被覆盖度参考HJ 1172;基岩裸露度参考《西南岩溶石漠生态系统定位观测指标体系》(LY/T 2191);水土流失面积的频次为41, 水土保持率参考《美丽中国建设评估指标体系》;地质灾害隐患消除和人居环境改善的频次分别为144和28;水网密度指数提升和水质达标率参考HJ 192。在此基础上, 采用层次分析法, 对每一类评估指标建立递阶层次结构模型, 构建生态保护修复工程实施成效监督评估的目标层、准则层、要素层和指标层, 层层分解。同时, 咨询相关领域专家学者及生态保护修复工程管理部门人员, 最终确定指标体系。

根据监管需求和工程类型特点, 生态保护修复工程实施成效评估指标体系由生态环境成效和工程管理成效组成(表 1), 其中, 生态环境成效除共性指标外, 还要根据不同工程类型选取不同个性指标(表 2), 以体现不同工程类型生态保护修复成效的针对性和目标性。

3 综合评价方法

参考已有的生态保护成效和生态状态评估标准评价方法, 结合专家咨询意见, 形成生态保护修复成效综合评价方法[41—42, 44, 48]。

3.1 评估指标计算

评估指标值为指标评估期值对本底值的变化率[42]。评估期值为评估年份指标值。本底值为生态保护修复工程实施前的指标值, 其中, 自然退化生态系统本底值为生态保护修复工程实施前5年平均值, 人为干扰生态系统本底值为生态损害发生后生态保护修复工程实施前的指标值, 计算公式为:

式中, X为评估指标值;Y为评估期指标值;Y′为本底指标值

3.1.1 共性指标

(1) 生态环境成效共性指标

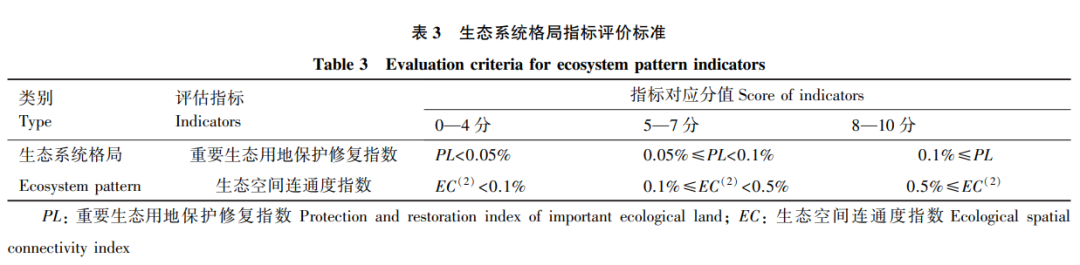

1) 生态系统格局指标

生态系统格局评估指标评分标准见表 3。

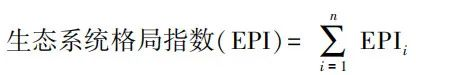

生态系统格局评估指标计算方法如下:

式中, EPI为生态系统格局指数;EPIi为生态系统格局类第i项指标得分;i为指标序号;n为指标数量。

2) 生态系统功能指数

生态系统功能指标评分标准见表 4。

3) 生态干扰指数

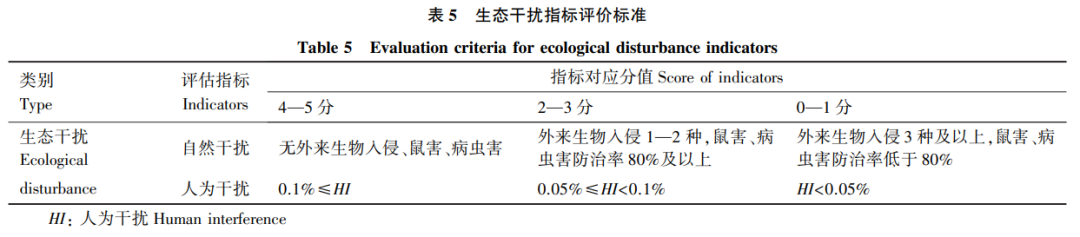

生态干扰评估指标评分标准见表 5。

生态干扰评估指标计算方法如下:

式中, DI为生态干扰指数;DIi为生态干扰类第i项指标得分;i为指标序号;n为指标数量。

(2) 工程管理成效指标

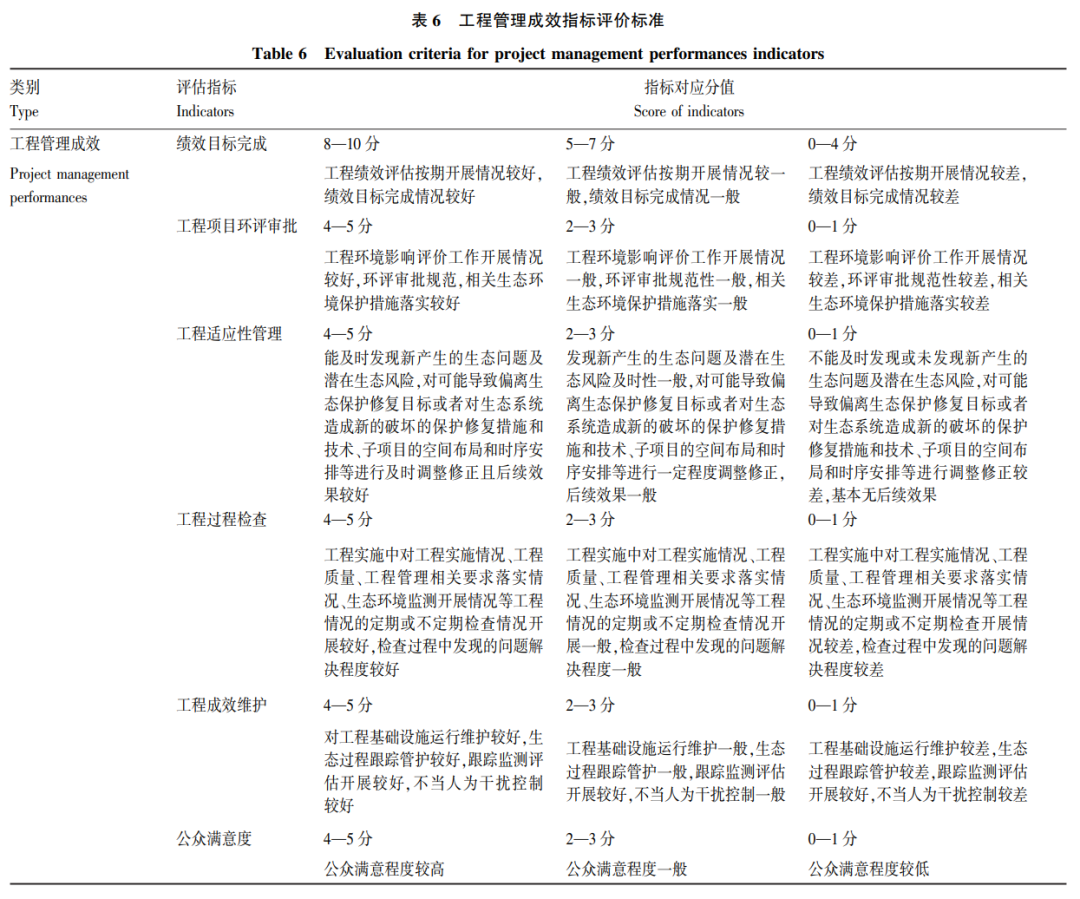

工程管理成效评估指标评分标准见表 6。

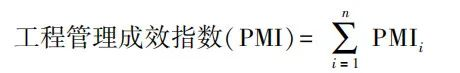

工程管理成效评估指标计算方法如下:

式中, PMI为工程管理成效指数;PMIi为工程管理类第i项指标得分;i为指标序号;n为指标数量。

3.1.2 生态环境成效个性指标

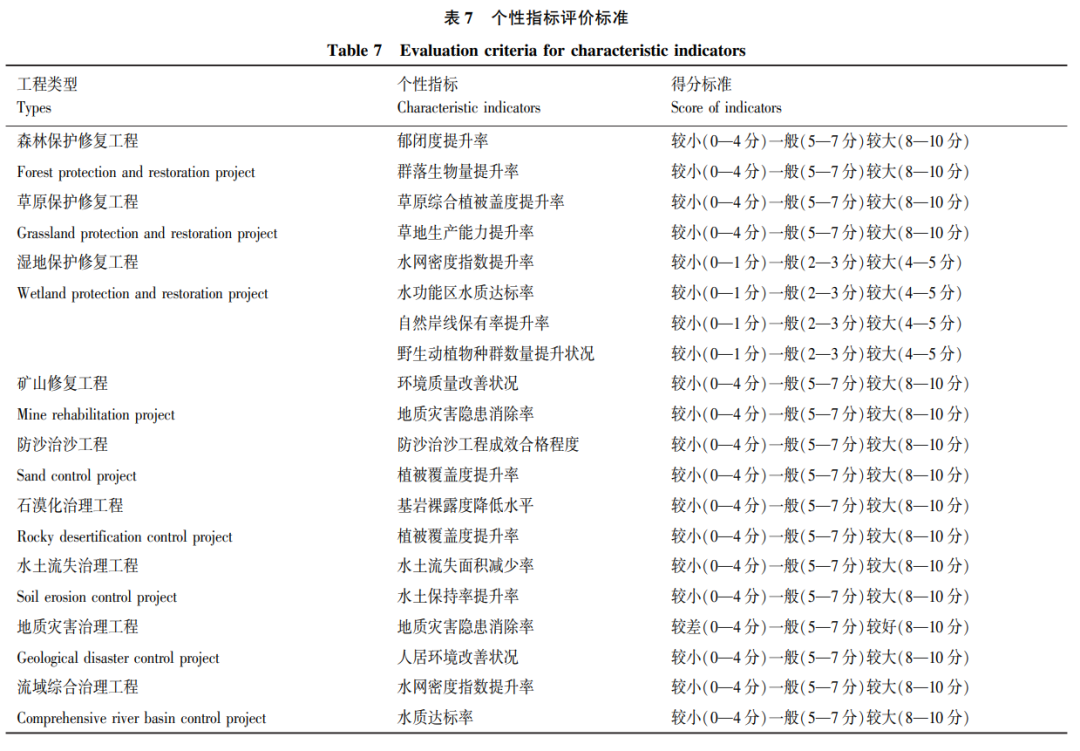

不同工程类型的生态环境成效个性指标评分标准见表 7。

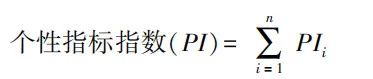

个性指标计算方法如下:

式中, PI为某工程类型个性指标指数;PIi为某工程类型第i项指标得分;i为指标序号;n为指标数量。

3.1.3 扣分项

基于生态保护修复监管目标和要求, 生态保护修复工程实施中存在“违反自然规律和科学规律、‘打包拼凑’‘林草错位修复’、碎片化治理、过度修复、盲目决策、‘一刀切’等”问题, 评估结果视为不合格。如原本只需科学植树种草就可以促进自然修复的项目, 却变成投资大、破坏大的开发工程;在湿地开展水源涵养林工程时, 清除了湿地里生长的草、灌木等, 改种小松树等景观树种, 致使自然生态遭到人为改变;在河道治理中只是简单硬化, 破坏流域的原生景色和生物多样性, 使河道失去自净能力, 给长远生态健康埋下隐患;进行防沙治沙工程时, 在沙丘上种植柳树等高耗水的树种, 严重影响地下水储量, 导致河流湖泊干涸等[9]。

3.2 综合评估计算

基于共性指标的生态系统格局指数、生态系统功能指数、生态干扰指数、工程管理成效指数及不同工程类型的个性指标指数, 计算得到生态保护修复工程实施成效综合指数。计算公式如下:

![]()

式中, EPRI为生态保护修复工程实施成效综合指数;EPI为生态系统格局指数;EFI为生态系统功能指数;DI为生态干扰指数;PMI为工程管理成效指数;PI为个性指标指数。

EPRI结果采取百分制, 按照得分可分为不合格、一般、良好和优秀4个等级, 用来反映生态保护修复工程实施成效, 见表 8。

4 讨论与结论

(1) 随着我国生态保护修复工作的新发展, 生态保护修复工程的规模和资金投入不断扩大, 为避免工程实施和管理发生偏差, 全面及时地掌握生态保护修复工程实施成效与存在问题, 以便滚动调整工程实施方案和管理措施, 保障工程实施成效的长效发挥, 是国家的迫切需求[37]。我国已经明确提出了生态保护修复监督评估的相关要求[39], 基于生态监管的生态保护修复工程实施成效评估, 不仅关注工程实施的生态环境成效, 工程管理成效也是评估的重要内容。

(2) 评估指标体系兼顾工程实施成效的共性指标和个性指标。共性指标包括生态环境成效共性指标和工程管理成效指标, 个性指标则根据生态保护修复工程类型不同而选取相应的生态环境成效个性指标, 以更科学地反映不同生态保护修复工程生态环境成效的目标性。

(3) 共性指标阈值的确定兼顾已有技术指南规范和试测分析[42], 个性指标阈值根据不同工程类型实施的地区差异、本底条件等因素进行权衡判断。限于当前相关研究的不足, 评估指标和阈值的确定可能存在一定的局限性, 后期实践应用中可根据工程实际适当调整部分指标及阈值再加以运用。

参考文献(略)

文章来源:生态学报

王燕 , 邹长新*, 林乃峰 , 徐德琳 , 曹学章 , 曹秉帅 , 仇洁 , 顾羊羊

生态环境部南京环境科学研究所, 南京 210042