【技术交流】 地下水抽出—处理的困境与破局

地下水抽出—处理的困境与破局

摘要:中国部分区域地下水污染严重,抽出—处理是地下水修复常用技术,但目前其发展现状、存在问题及破解途径缺乏总结。通过总结近20年抽出—处理技术领域文章发现,处理后期出现的拖尾反弹现象及解决方案的探索是研究重点。这一现象是由水力冲刷不足和污染物界面传质慢两方面引起的。抽水井布置与抽水方式优化和注入泡沫与剪切稀化流体可以分别改变地下水流场和流体性质,强化冲刷效果,而表面活性剂可调节界面张力加快传质过程。与化学修复或生物降解技术结合,在抽出—处理后期通过加快化学试剂或营养物质传输也可以有效抑制拖尾反弹现象。总的来说,抽出—处理技术已经成熟,但拖尾反弹现象严重。廉价绿色的强化抽出药剂和技术结合互补是未来研究的重点。

关键词:抽出—处理 拖尾 反弹 生物降解 表面活性剂

地下水是我国重要的水资源,但我国地下水污染严重,10 171个国家地下水监测点77.3%没有达到饮用水要求[1],因此每年众多人口患病,因地下水污染粮食减产超过1 000万t,地下水污染风险管控和修复迫在眉睫。

抽出—处理是地下水修复常用技术。1982—1999年美国超级基金修复的787个地下水污染场地,用到抽出—处理技术的占86%[2-4]。与其他修复技术相比,抽出—处理操作简单、处理量大、见效快等,常用于突发污染事件的紧急处理和重污染场地前期污染的快速移除。然而,近年来研究发现,修复后期抽出—处理存在污染拖尾和反弹现象,致使其修复效率低、周期长、运行费用高,导致其在地下水修复中的应用有所下降,但它仍是一种重要的地下水修复技术,2015—2017年美国地下水修复中仍有约20%的场地采用该技术[5]。

本研究基于文献计量学和数据对比分析,探究了地下水抽出—处理技术研究现状、存在问题及潜在解决途径,展望了抽出—处理技术未来发展趋势,以期为地下水抽出—处理技术改进和提升提供参考和依据。

1 地下水抽出—处理理论基础及研究现状

1.1 地下水抽出—处理理论基础

抽出—处理是通过安装一系列井群,通过物理抽提将含水层中污染物输送到地面,处理干净的地下水可重新注入含水层或排入地表水体。抽出—处理要求场地含水层介质的渗透性大于10-5cm/s,这样才可以确保含水层中污染物能从地下抽至地表[6-7],快速降低含水层中污染物浓度,同时,地下水抽出导致抽水井的水头快速下降形成降落漏斗,可以有效控制含水层中污染物的扩散,防止污染区域扩大[8]。

1.2 地下水抽出-处理研究现状

1.2.1 发文现状

在Web of science(以下简称WOS)核心数据库,以“pump and treat”和“groundwater”或“aquifer”为关键词,2000—2020年共检索到434篇文献,每年发文大多维持15~20篇,个别年份有波动,显示地下水抽出—处理国内外研究总体比较平稳(见图1)。在中国知网以“抽出—处理”为关键词进行检索,2000—2020年共检索到文章129篇,发文量呈现上升趋势,显示它在我国日益受到重视。

图1 国内外抽出—处理领域发文趋势

Fig.1 Domestic and foreign paper publishing trend in pump and treatment field

1.2.2 关键词突现性分析

突现关键词是指短时间内使用频率骤增的关键词,可以指征某一研究的发展态势[9]。采用Citespace软件,对2000—2020年WOS上发表的抽出—处理文献中的关键词进行分析(见表1),结果显示:2005—2008年,关键词中“地下水水质管理”“非水相流体”“非均质多孔介质”出现频率大幅上升,显示研究者们开始关注地下水水质和地下水修复研究。2007—2013年,关键词“土壤”“系统”“泵”“流量”“模型”“模拟”“遗传算法”“优化”的热度快速上升,其中“系统”和“模拟”两个关键词的突现强度非常高,分别达到了5.03和4.51,显示这一阶段研究主要聚焦于通过模拟手段优化地下水污染物抽出。2014—2020年突现关键词为“反扩散”“多孔介质”“迁移” “生物降解”,显示研究者关注重点转移到抽出—处理污染物反弹成因,抽出—处理与生物耦合也受到了广泛关注。

表1 地下水抽出—处理关键词突现情况

Table1 Groundwater pump and treatment keywords emergent situation

2 地下水抽出—处理面临困境

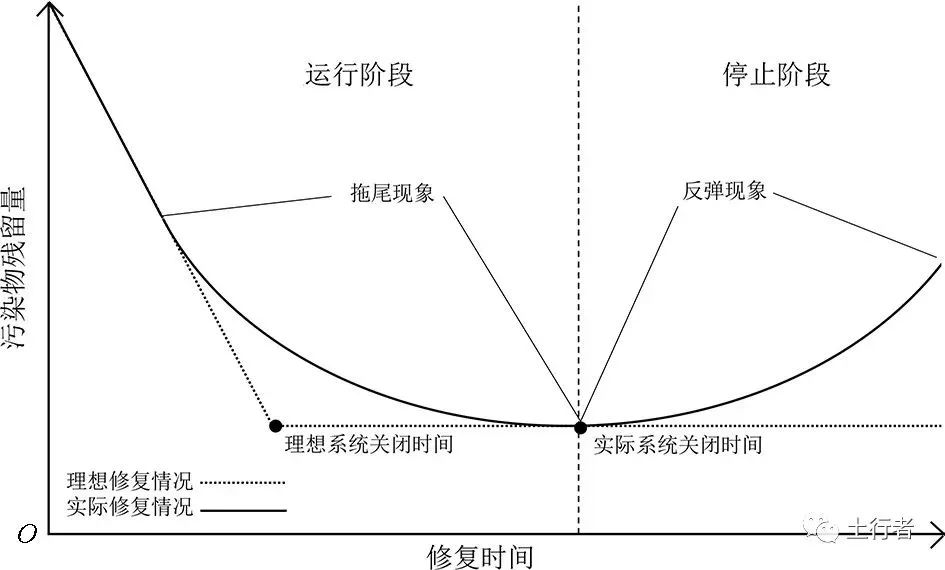

地下水抽出—处理过程中,中后期时含水层污染物的抽出效率越来越低,当抽提系统关闭后,地下水中污染物浓度再次升高,造成抽出—处理运行后期效率低下、运行时间长、处理成本高[10]。地下水中污染物的拖尾和反弹现象,受场地均质性、含水层多孔介质吸附特性及污染物的亲疏水等多种因素影响,其机理可以从宏观上的水力流动和微观上的物质迁移解释。宏观上,含水层介质的非均质性导致流场内各处渗透性不同,流体优先选择渗透性高的区域通过,而低渗透区域受到的水力冲刷影响较小,容易积存污染物,导致抽出—处理后期低渗透介质中的污染物浓度较高,其富集的污染物缓慢向周围释放引起含水层污染物的拖尾和反弹[11-12]。微观上,含水层中污染物在固-液、液-液界面上的吸附、解吸、溶解、络合等环境行为和以非水相流体(NAPL)形式存在,也是产生修复拖尾和反弹的重要成因[13-14],这导致抽出—处理后期污染物不断从其他相进入水相,造成溶解相中污染物浓度下降缓慢形成拖尾。

总体来说,污染物在含水层介质中的分布受到场地的非均质性和污染物多相分配共同影响,如含水层中疏水性有机物没有进入水相的形成NAPL[15],NAPL受重力和疏水性等因素的影响迁移进入低渗透区域,导致其既不容易受到水力冲刷,也难以快速向水相扩散,如PARKER等[16]对美国佛罗里达州某三氯乙烷污染场地调查显示,含水层中污染物在污染源完全阻断后反向扩散导致羽流拖尾数年甚至数十年。抽出过程中的拖尾和反弹现象示意图见图2。

图2 抽出过程中的拖尾和反弹现象

Fig.2 Trailing and rebound phenomenon in the extraction process

3 地下水中污染物的强化抽出

3.1 强化冲洗含水层中污染物

3.1.1 工程调整地下水流动

合理的点位布设和抽水优化设计可以有效降低运行成本,但目前关于布井方式与污染物去除效果之间的内在关系研究较少,多数研究停留在数值模拟阶段。GUO等[17]采用三维数值模型,研究了4种布井方式下场地污染物浓度变化,模拟显示井场结构对污染羽的去除和反弹影响显著。SATKIN等[18]通过Model of Control模型,研究7种布井方式的抽水效果,发现在受污染区域两端布置一或两组注入抽出井模式、两端注入中心抽出模式在低水力坡度条件下可以降低处理时间,在高水力坡度条件下两端注水中心抽水模式的修复效果最佳。GUO等[19]进一步研究发现,两端注水中心抽水模式在抽出前期可以减少非均质的影响,但在抽出后期可能会出现水力停滞现象,相比之下双单元布井在非均质性高的污染场地具有更高的污染物抽出效率。

抽水方式改变通过调整井场的水力变化影响抽出效果,SAEZ等[20]认为拖尾反弹时污染物在多孔介质上的解吸为主要限速步骤,抽出后期合理降低抽水速率可以在达到相同的处理效果时降低36%的抽水量。此外,抽水流速对非均质场地影响较小[21]。脉冲抽水可以通过连续改变目标区域地下水的流速,增加水力死角孔隙和连通良好的孔隙之间的水力混合,致使脉冲抽水的总水量较连续抽水更少,效率更高[22-23]。

总的来说,抽提井的合理布设是地下水抽出—处理的关键环节,可以借助数值模拟软件,结合含水层特征、地下水流向和污染物特性,选择合适的布井方式降低抽出—处理的运行成本。脉冲抽水可以抑制场地非均质性引起的拖尾反弹,但运行时间较长[24]。

3.1.2 化学试剂注入增强低渗透层扫掠

向含水层中投加特定化学试剂可以改变流体流动性能,强化对低渗透区的冲洗。清洗溶液通过产生泡沫由单纯液相扩展为气-液两相,借助毛细管力和液膜分离压提高表观黏度。泡沫体系流过多孔介质时具有更好的横向传递效果,增大与污染介质接触的面积,提高了冲洗覆盖效率[25-27]。MAIRE等[28]在表面活性剂中注入CO2气体形成泡沫,NAPL污染物去除率高达93%。何宇等[29-30]通过缩小泡沫体积减少泡沫破裂,污染物去除率由20.7%提升到83.7%。WANG等[31]通过在表面活性剂泡沫中加入粉煤灰纳米颗粒增加泡沫数量和稳定性后,在传统水洗后去除了45%残留污染物。

此外,还可以添加特殊化学物质增加冲洗流体的黏度来提高非渗透层修复效果。随着流体黏度的增大,清洗液在高、低渗透性介质间形成交叉流,促使清洗液从高渗透性介质向低渗透性介质迁移[32],有效抑制绕流问题,增强非均质污染的修复效果。DARWISH等[33]通过柱实验和数值模拟,证明高黏性聚合物注入可以改善场地非均质性造成的渗透率差异大的问题。ZHONG等[34]发现在非均质非饱和体系中注入剪切稀化流体可以增加清洗剂的横向分布且分布更加均匀。NICOLAIDES等[35]通过数值模拟也证实在非均质性高的场地中采用高于污染物黏度的清洗液有利于提高去除效率。AHN等[36]用黏性流体封堵高渗透层加强对低渗透区NAPL的冲洗,与表面活性剂协同处理下NAPL的去除率在3 h内增加了101%。泡沫体系和黏性流体可以提高非均相介质中污染物去除效果,目前的研究集中在增加修复试剂黏度以提高低渗透层污染物接触效率[37],对不同污染物的处理效果有待深入研究,实际修复中的应用也较少。剪切稀化流体提高低渗透区冲洗效率机理示意图见图3。

图3 剪切稀化流体提高低渗透区冲洗效率机理

Fig.3 Mechanism of shear thinning fluid improving flushing efficiency in low permeability zone

3.2 强化污染物迁移能力

3.2.1 增强含水层中有机物在水相分配

抽出—处理过程中加入表面活性剂可以对疏水性有机物起到增溶和增流的效果[38-41]。在临界胶束浓度以下,表面活性剂通过降低溶液界面张力,增加吸附相的润湿性促进污染物的解吸,浓度越高效果越强。当溶液中表面活性剂的浓度高于临界胶束浓度时,表面活性剂在水中聚集形成胶束,外部亲水内部疏水,疏水性污染物通过分配作用进入胶束类油状的核心[42-43],强化增溶效果。表面活性剂对含水层污染物去除的机理示意图见图4。

图4 表面活性剂对含水层污染物去除的机理

Fig.4 The removal mechanism of pollutants from aquifers by surfactants

一些与水和NAPL互溶的醇[44-45]会使表面活性剂溶液形成微乳,进一步提升表面活性剂的增溶和增流效率。LOWRY等[46]通过分子动力学模拟发现,微乳液冲洗污染物的移动性比原表面活性剂溶液增强约两倍。INTISO等[47]发现,乙醇为助溶剂形成表面活性剂微乳液,对三氯乙烯的增溶效果提高了15倍。FU等[48]以表面活性剂和1-丁醇制备微乳液,其冲洗去除NAPL比原单纯表面活性剂溶液提高了15倍以上。

表面活性剂强化地下水抽出修复技术已经较为成熟,但助溶剂与表面活性剂的配合使用在实际场地较少。传统人造表面活性剂生物降解性差,修复后可能造成二次污染;生物表面活性剂可降解性好,但产量低、价格贵、难以大规模工程应用,开发生物降解性好、廉价、能批量生产的绿色表面活性剂是今后强化抽出—处理研究方向[49]。

3.2.2 增强重金属迁移能力

重金属污染场地在抽出—处理中也存在拖尾反弹[50],与有机物相比,重金属在含水层中的迁移能力还受赋存形态影响[51],重金属可分为可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机质结合态及残渣态,其中可交换态重金属迁移性最强,碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态具有一定的释放风险。酸洗是传统的强化冲洗方法,通过加入酸性试剂可以促使环境重金属释放。常用的酸性试剂包括盐酸、硫酸、硝酸等无机酸,近几年利用低分子有机酸越来越多,它们在降低pH的同时还有络合重金属作用,并且其生物降解性能强、环境影响小。

螯合试剂也可以提升重金属的迁移能力[52]。YOU等[53]使用乙二胺四乙酸二钠(EDTA-2Na)作为洗脱剂实现镉解吸,降低了镉在低渗透区域中的富集。PENSINI等[54]采用十二烷基乳酸钠洗脱铜,效果是直接水洗的两倍。螯合剂中加入氧化还原试剂,可以在增加金属水相分配的同时强化其他形态金属污染物的转化释放,WEI等[55]以草酸和抗坏血酸为有机还原剂增强EDTA-2Na的洗涤效率,两种酸通过溶解和还原土壤铁氧化物矿物使砷、镉、铜、铅的去除率提升了约5%~30%。KIM等[56]使用还原剂二亚硫酸钠和乙二胺四乙酸(EDTA)协同萃取介质中砷、铜、铅和锌,总萃取效率接近90%。

总的来说,重金属普遍在酸性条件下迁移性增强,小分子有机酸在酸化的同时还能起到络合作用,但高酸性的清洗试剂会改变含水层结构;螯合剂能强化重金属在水相中的分配,但不易降解。对于重金属污染场地,抽出—处理修复需要控制其二次污染产生。

3.3 多技术组合强化含水层中污染物抽出

受限于抽出—处理固有缺点,越来越多的人将抽出—处理作为一种前期快速处理手段,将其与其他修复方法相结合,取得了良好的效果。

3.3.1 抽出—处理与化学修复结合

与化学修复结合时,抽出—处理系统可以起到快速消减污染源、强化药剂扩散和控制污染羽的作用。SEDLAZECK等[57]修复地下水时,注入二亚硫酸钠原位还原Cr(Ⅵ),并在污染源下游安装抽出系统控制污染物扩散,Cr(Ⅵ)去除效果良好。XIE等[58]前期通过抽出系统去除地下水污染物,抽出后期注入氧化药剂,强化NAPL的降解,抑制污染物拖尾和反弹,120 d内污染物浓度降低了78.5%。抽出—处理与化学修复相结合时,需要筛选适宜的试剂并精确计算用量,避免产生二次污染。

3.3.2 抽出—处理与生物降解结合

与生物降解结合时,抽出—处理除了降低污染物浓度和控制污染羽范围外,还能加快营养物质和污染物的输送,创造适宜微生物生长的环境。THORNTON等[59]采用抽出—处理降低污染物浓度,并利用水流传递营养物质强化原位生物修复,微生物厌氧降解污染物能力大幅上升。SONG等[60]通过抽出系统将营养物质输送到非均质含水层,刺激了功能菌种繁殖和还原环境的快速构建,52 d将含水层中Cr(Ⅵ)从1 000~2 000 mg/L降低到0.1 mg/L以下。LEOMBRUNI等[61]采用抽出—处理系统作为源头控制措施和加速物质运移的手段,提高了含水层中有机氯化合物和重金属的修复效率,修复后1年达到目标且没有出现拖尾和反弹现象。

4 总结与展望

抽出—处理作为地下水重要的风险管控和修复技术,目前国内外集中在数值模拟优化抽提井布设和解决污染物拖尾上,场地非均质性和污染物多相分配是限制抽出—处理效率的重要因素,通过对现有研究的总结发现:

(1) 井场布置方式直接控制地下水的流动,从而影响抽出—处理的效率。将场地非均质性加入数值模型可以更贴近实际场地,但目前还停留在数值模拟探索规律的阶段,需要通过实际场地修复进行验证和完善。

(2) 加入化学试剂可以加强地下水对低渗透层的扫掠和强化重金属的抽出,提高污染物抽出效率,但由此引发的含水层破坏和二次污染需要进一步研究。

(3) 表面活性剂强化抽出技术抑制拖尾反弹已经在工程上应用,但表面活性剂的注入会引起二次污染风险,开发增溶效果好、生物降解好的绿色表面活性剂是未来发展方向。

(4) 抽出—处理可与化学修复和生物降解技术结合,通过抽出地下水的方式快速移除污染物,控制污染羽并强化物质传输,提高组合技术整体修复效果,这是目前抽出—处理的重要发展方向。

文章来源:土行者

作者:赵子千1 黄 赳2 魏坤昊1 何小松1# 潘 琦1 柳榭阳1

1.中国环境科学研究院国家环境保护地下水污染模拟与控制重点实验室;

2.中国矿业大学环境与测绘学院